Sentimen

Informasi Tambahan

Hewan: Babi

Kab/Kota: Boyolali, Solo, Yogyakarta

Kasus: teror

Partai Terkait

Tokoh Terkait

Kampungan

Espos.id

Jenis Media: Kolom

Espos.id

Jenis Media: Kolom

Dalam ingatan saya tentang masa remaja, dianggap ”kampungan” itu muncul bersamaan dengan peralihan masa SD ke masa SMP—dari sebuah kecamatan di Kabupaten Boyolali ke sebuah kecamatan di Kota Solo.

Ini bukan sekadar perkara tinggal secara fisik-geografis di kampung atau desa, namun ada kekhawatiran terselubung tentang bagaimana jika saya tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik selama pelajaran atau sekadar bercakap-cakap dengan remaja-remaja baru yang menjadi kawan sekelas selama tiga tahun.

Entah bagaimana, prasangka kampungan itu begitu mengganggu, padahal sangat mungkin teman-teman saya juga mengalami kegelisahan yang sama—beradaptasi dengan kehidupan SMP yang memang asing dan baru—pada masa itu.

Budaya massa telah mengonstruksi perkara ”kampungan” digambarkan. Misalnya, asisten rumah tangga atau ART dari desa yang terpesona lampu gantung rumah majikan, remaja putri berkepang dua asal kabupaten pindah sekolah di Jakarta, atau orang tua yang melepas alas kaki saat masuk ke rumah mewah atau mal.

Anda mungkin masih ingat kamseupay, akronim dari kampungan sekali udik payah, yang pernah populer pada 2012, termasuk melalui sinetron di salah satu televisi swasta. Ejekan ini jelas tentang hierarki dan superioritas—remaja kota (Jakarta) mengolok-olok remaja lain yang berasal dari daerah (Yogyakarta atau Jogja yang ternyata tidak dianggap kota).

Bukan sekadar gagasan atas ruang geografis yang ingin diunggulkan atas ruang lain, tapi secara tidak langsung menegaskan bahwa orang kota lebih baik dalam berbusana, berbicara, dan bergaul. Kampung sebagai nomina barangkali masih menempati wilayah netral, bisa berkonotasi negatif maupun positif.

Kampungan sebagai adjektiva jelas berkonotasi negatif di kalangan masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (2018) menekankan konotasi ini. ”Kampungan” memiliki arti ”berkaitan dengan kebiasaan di kampung, terbelakang (belum modern); kolot; tidak tahu sopan santun; tidak terdidik; kurang ajar.”

Coba tengok kata yang memiliki konotasi serupa, yaitu kata ”udik” yang tidak hanya diartikan sebagai ”desa, dusun, kampung”, tapi juga ”kurang tahu sopan santun; canggung (kaku) tingkah lakunya; bodoh.”

Satu lagi, ”kampungan” masuk dalam definisi kata ”norak” yang biasanya dipakai untuk menunjukkan dandanan, ekspresi, maupun tingkah laku yang berlebihan. Kenapa hal-hal negatif diidentikan dengan (orang) kampung?

Ada semacam aturan tidak tertulis bahwa hanya orang kota—secara geografis, pendidikan, maupun gaya hidup—yang bisa merundung orang kampung/desa dengan ”kampungan”, padahal orang kota sangat bisa bertingkah kurang ajar, tidak sopan, dan berlebih-lebihan.

Istilah ”kampungan” itu tidak bisa dibalik kedudukannya dengan istilah ”kekota-kotaan”. Alih-alih minder, orang justru merasa bangga disebut ”kekota-kotaan”, seolah-olah itu memang pujian dan keunggulan.

Meski terkait dengan kampung, kampungan tidak selalu identik dengan tempat secara fisik. Ejekan ”kampungan” dan sebangsanya terkadang menunjukkan cara untuk mengalienasi pihak yang berbeda.

Dalam salah satu seri Astrid berjudul Astrid: Rumah Pohon (1987), misalnya, Astrid menyebut salah satu teman sekolahnya, Anto, dengan sebutan ”udik”. Anto jago matematika dan memang jarang berbaur dengan teman-temannya.

Ia lebih suka melakukan sesuatu sendirian karena sebenarnya ada luka dari pengasuhan keluarga yang ia pendam. Teman-teman Astrid seperti membuat kesepakatan tidak tertulis untuk mengasingkannya.

Dasar Ndesa!

Anehnya dalam selera makan, hidangan tradisional atau masakan khas kampung yang umumnya diburu oleh orang-orang yang berasal dari kota tidak pernah disebut ”hidangan kampungan”.

Para pemburunya lebih nyaman menyebut hidangan kampung (tanpa akhiran -an) atau menu ndesa yang ternyata tidak mengacu pada sifat-sifat negatif seperti dijabarkan oleh kamus sekaligus disepakati masyarakat.

Di sini, kampung dikembalikan sebagai nomina yang sarat kearifan sekaligus nostalgia penggugah lidah. Pilihan dan selera untuk kembali ke yang lokal justru terasa berkelas—sama sekali tidak kampungan.

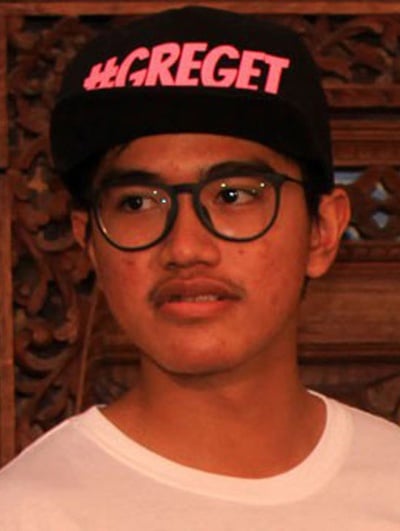

Setidaknya untuk pemenuhan selera ini, orang kota tidak akan menyebut, apalagi mengakui dirinya kampungan. Berbicara tentang ndesa yang berkonotasi serupa dengan kampungan, Anda tentu masih ingat video lawas Kaesang Pangarep yang kembali tersiar di tengah momentum massa rakyat memprotes Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah beberapa waktu lalu.

Kaesang yang saat itu belum menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sesumbar penuh percaya diri, ”Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar ndesa! Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri.”

Saya kira, pernyataan Kaesang yang sekarang menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan kakaknya bisa dipakai untuk merekonstruksi konotasi ndesa dan ”kampungan”. Kaesang dan kakaknya bukan cah ndesa atau orang kampung.

Mereka orang kota yang menikmati pendidikan-pergaulan global. Kira-kira, istilah apa yang lebih tepat menggambarkan lagak Kaesang sebagai ”orang politik baru” itu?

Orang tidak berpikir panjang saat berujar kampungan, ndesa, atau udik. Respons ”otak kampungan” yang keluar dari mulut pejabat militer beberapa waktu lalu terkait suara kritis mempertanyakan Undang-undang TNI jelas menunjukkan ketidakcakapan berbahasa sekaligus berpikir dalam menanggapi kritik, selain arogansi untuk meremehkan daya nalar masyarakat.

Jika berpikir dan bersikap kritis dicap kampungan, tidak sopan, dan perlu direpresi sekaligus dikirimi kepala babi—polisi telah menyelidiki teror itu dan sampai sekarang tak juga ketahuan siapa pengirimnya, apa yang tersisa bagi kehidupan demokrasi kita sekarang ini?

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 26 Juni 2025. Penulis adalah esais dan penulis buku Virus dan Kutu di Jendela Dunia (2025))

Sentimen: neutral (0%)